法華寺

朝霧の たなびく田居に 鳴く雁を 留め得むかも わが屋戸の萩

Hokkeji

奈良時代、光明皇后が父・藤原不比等の邸宅があった地に寺を建立し、後に総国分尼寺・法華寺(光明宗)となりました。13~16世紀には、皇族や貴族の娘たちが尼僧としてこの寺に入ったといいます。

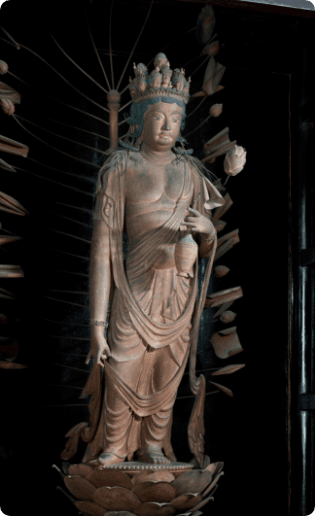

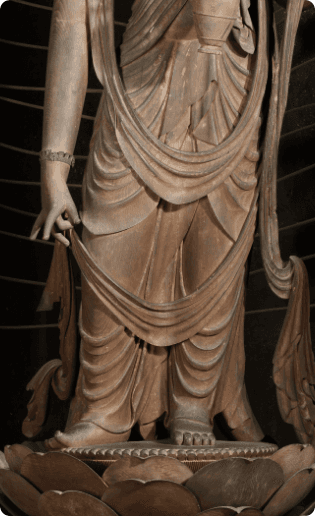

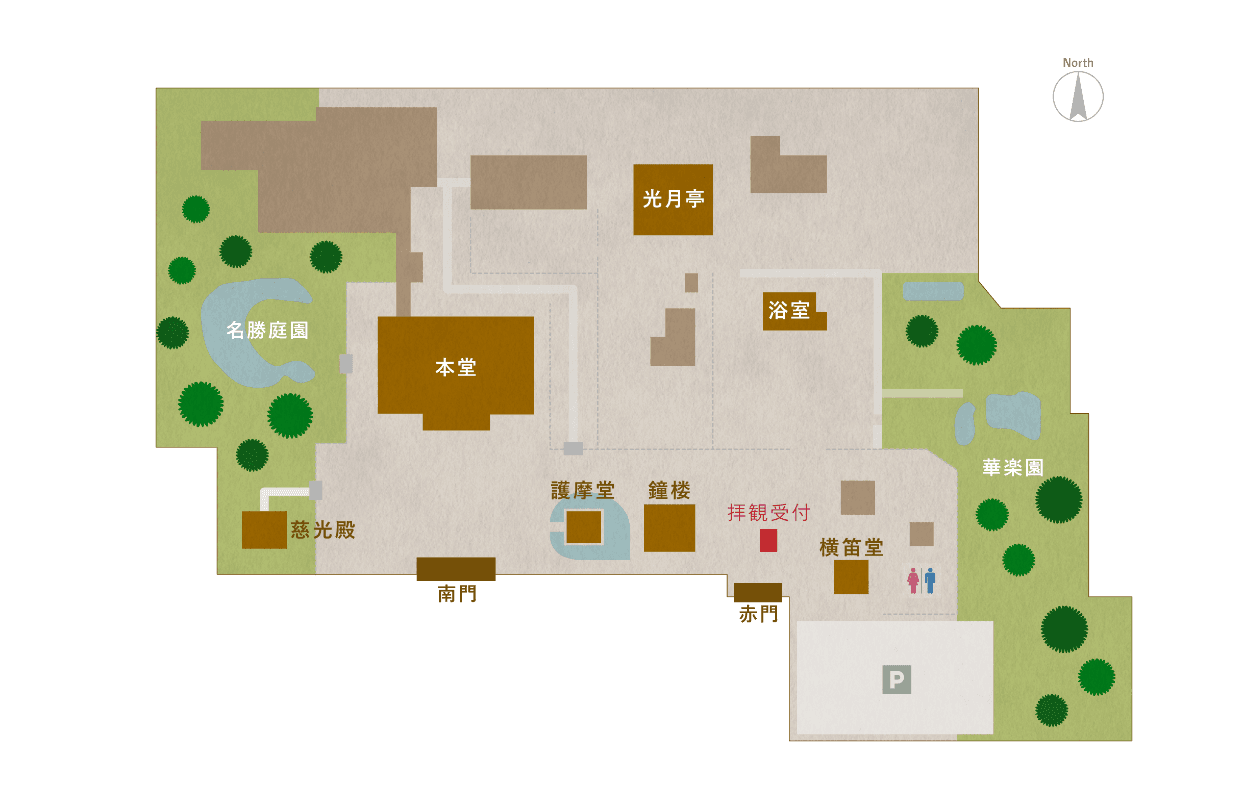

夫である聖武天皇とともに東大寺を創り、仏教に篤く帰依した光明皇后は慈悲にあふれた人で、当寺の境内に「浴室(からふろ)」を設け、千人の病人の汚れを洗い落としたという伝説も残っています。本尊の十一面観音立像(国宝)も光明皇后が蓮の池から衆生を救う一歩を踏み出している姿を刻んだとも。蓮の花と葉とが光背のようにあしられているのも特徴です。名勝庭園の石は17世紀に仙洞御所庭園から移されたもので、カキツバタの時期などに一般公開されます。

お寺を知るキーワード

Keywords

お守り犬

民衆の救済に積極的に取り組んだ光明皇后が、お守りとして自ら作り始めたと伝わります。以来、連綿と受け継がれ、今でも尼僧が護摩供養後の灰を用い、ひとつひとつ手作りされています。大変な手間がかかるため、事前予約でしか求められない貴重なお守りです。

基本情報

法華寺

- 公式WEBサイト

- https://hokkejimonzeki.or.jp/

- 拝観時間

- 9:00~16:30(受付終了16:00)

- 拝観料

-

大人700円、小・中学生350円

3/1~14、3/20~31、4/8~6/4の特別公開時

大人800円、小・中学生400円

4/1~7、6/5~10、10/25~11/10の特別公開時

※正倉院展の日程にあわせて変更の可能性があります

大人1000円、小・中学生500円

※華楽園のみ拝観の場合は300円。但し、特別公開中は華楽園のみの拝観はできません。

※国史跡 名勝庭園公開(4/1~6/10)500円

※各種割引は公式WEBサイトをご確認ください。

- アクセス

- 奈良交通バス「法華寺」バス停から徒歩約3分

- 電話

- 0742-33-2261

佐紀地域のその他のお寺

Temple

西大寺 Saidaiji

この里は 継ぎて霜や置く 夏の野に

海龍王寺 Kairyuoji

海若の いづれの神を 祈らばか

不退寺 Futaiji

阿保山の 桜の花は 今日もかも

喜光寺 Kikōji

大き海の 水底深く 思ひつつ

※当サイトの万葉集の原文、現代語訳は講談社文庫『万葉集全訳註原文付』(著者・中西進)より引用。